株式投資と聞くと、多くの人は日々の値動きに一喜一憂する、

短期的で予測不可能なギャンブルのようなものを想像する方も

少なくありません。

確かに、短期的な株価はランダムに動くことが多く、

その動きを正確に予測することは専門家でも困難です。

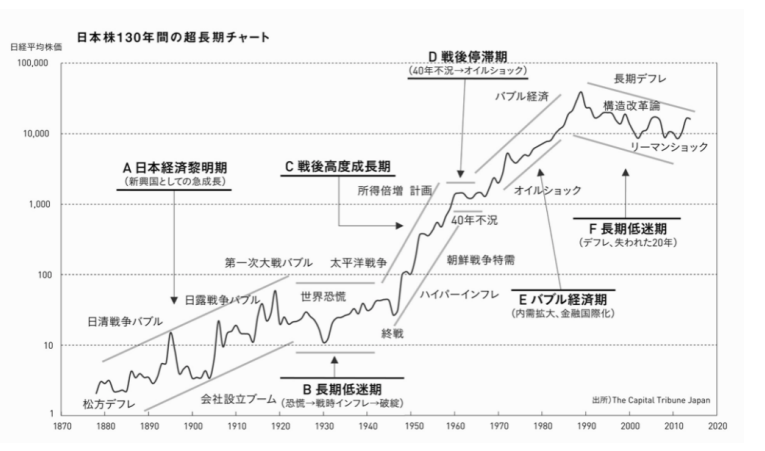

しかし、視点を大きく変え、130年という壮大な時間軸で

日本の株式市場を振り返ってみるとどうでしょうか。

明治時代まで遡ることで、短期的なノイズの向こう側にある、

驚くべきパターンや経済の本質が見えてきます。

そこから得られる教訓は、

不確実な現代経済を航海する私たちにとって、

非常に価値のある羅針盤となり得るのです。

この記事では、

130年の歴史が教える重要な4つの教訓

を紐解いていきます。

「ほったらかし投資」の驚異的なパワー

驚くべきことに、日本の株価は過去1世紀以上にわたって

大幅に上昇しました。

過去130年間で全体として約8000倍にまで上昇したというのは、

年間の収益率に換算すると平均して約7%に相当します。

年利7%と聞いてもピンとこないかもしれませんが、

これは複利の力を借りて驚異的な成長を遂げる数字です。

例えば、このリターンが続けば、

投資した資産は10年間で約2倍弱に、

20年間では元の金額の4倍近くにまで膨れ上がります。

もちろん、市場には好不調の波がありますが、

あらゆる混乱や危機を乗り越えて、

経済が成長する限り資産もまた増えていく。

これこそが、短期的な値動きに惑わされず、

どっしりと構える「長期投資の醍醐味」と言えるでしょう。

戦争が起きると株価は上がる?

平和な時代に生きる私たちの感覚とは裏腹に、

歴史は戦争が株価を大きく押し上げたという

意外な事実を繰り返し示しています。

このパターンは一度きりの偶然ではありません。

日清戦争(1894年)や日露戦争(1904年)の際にも、

日本株はバブル的な様相を呈し、億万長者が続出しました。

この傾向が最も顕著に現れたのが

第一次世界大戦(1914〜1918年)です。

戦争の勃発により、

英国やドイツといった欧州の工業国は生産が追いつかなくなり、

その結果、日本の工業製品に「特需」として

大量の発注が舞い込みました。

これにより日本は初めてのバブル経済を経験し、

株で富を築いた「成金」という言葉が生まれます。

この時、「海外の需要が日本の製造業を潤し、株価を押し上げる」

という現代にも通じる経済パターンが確立されたのです。

さらに驚くべきは、

日本が壊滅的な状況に向かっていた太平洋戦争中ですら、

株式市場は思いのほか堅調に推移したという事実です。

その理由は、政府による株価維持策(PKO)でした。

つまり、国家が市場に介入し、株価を買い支えていたのです。

この歴史は、現代の日本市場が「官製相場」になりがちだと

言われるその根深さを示唆しています。

100年前の「長期デフレ」が教えること

1920年代から1945年にかけての長期低迷期は、

まるで現代の日本を映す鏡のようです。

当時の日本が直面していた最大の課題は、

デフレからの脱却、銀行が抱える不良債権の処理、

そして急速に進む経済のグローバル化への対応でした。

さらに追い打ちをかけたのが、1923年の関東大震災です。

この未曾有の災害は日本経済を壊滅的な状況に陥れました。

社会では、大胆な改革を求める「構造改革派」と

旧来のやり方を守ろうとする「抵抗勢力」との間で

激しい論争が繰り広げられました。

この構図は、現代の私たちが日々目にしている状況と

驚くほど似ています。

結果として当時、日本が選択した道は、

日本銀行による国債の直接引き受けを財源とした

マネーの大量供給でした。

戦時中の市場介入にも通じるこの政策は、

大規模な公共投資や市場統制によって目先の混乱こそ回避したものの、

その代償は大きく、膨張した政府債務は次第にインフレを招き、

国民生活を圧迫しました。

最終的には、終戦直後の準ハイパーインフレという

最悪の形で結末を迎えたのです。

このように、昭和初期の経済危機では、

日銀の大量資金供給で景気と株価は一時的に持ち直したものの、

次第にインフレでその効果が薄れ、国民生活は苦しくなりました。

これは、現在の金融政策の行く末を考える上で、

非常に重要な歴史的教訓と言えるでしょう。

利益を出す人と逃す人の決定的な違いは「トレンド」の理解

「130年間の平均リターンは年7%」という数字は魅力的ですが、

これを鵜呑みにするのは危険です。

なぜなら、いつ投資を始めるか、

つまり市場の大きな「トレンド」を無視すると、

結果は天と地ほど変わってしまうからです。

例えば、

バブル経済の頂点(日経平均が4万円近く)で株式を購入した人は、

何十年経った今でも利益を出せずにいます。

一方で、

2003年の8000円割れや2008年の7000円割れといった

株価が大きく落ち込んだ時期に購入できた人は、

わずか数年で大きな資産を築くことができました。

実際、2003年を大底とした上昇局面では、

日本でも数多くの億万長者が誕生しています。

もちろん、市場の完璧な底で買い、

天井で売ることは誰にもできません。

しかし、歴史が示すA~Fの6つの大きな時代区分のような

数十年単位の長期的なトレンドを理解することは極めて重要です。

長期的なチャートが教える最も重要なことは「時間」の重要性です。

大きな流れを把握していれば、少なくとも

「バブルの頂点で熱狂して買い、暴落の底で絶望して売る」

という最悪の失敗を避ける助けになります。

まとめ|歴史から学び、未来の投資に活かす

株式投資で失敗する大きな理由の一つに、

「トレンドの見極めがうまくいかないこと」が挙げられます。

超長期で見れば年率7%のリターンが期待できるといっても、

投資するタイミングを大きく間違えれば、

その損失を取り返すことは容易ではありません。

もちろん、完璧なタイミングで大底で買い、頂点で売るなど、

誰にでもできることではありません。

では、私たちが歴史から学ぶべき最も重要なことは何でしょうか。

歴史は全く同じ形では繰り返しませんが、

その中に存在するパターンやサイクルは、

現代を生きる私たちに非常に多くの知恵を与えてくれます。

株価が時に私たちの想像を超えて上昇し、また下落すること、

その背景には常に社会や経済の大きなうねりがあることを

教えてくれます。

まずは、「長期的な株価の流れ」をしっかりと把握しておくことです。

そして、「時間」という視点を持ち、長期的なトレンドを理解すること。

これこそが、賢明な投資判断を下すための

最も基本的かつ重要な原則です。